Fabrication d’un tableau périodique des éléments en bois – Partie 1 : le tableau

Tout le monde se souvient d’avoir vu au moins une fois dans sa vie dans une salle de classe ou ailleurs le fameux tableau périodique des éléments. C’est un truc qui m’a toujours fasciné, dès le primaire, même si on ne l’étudiait pas encore à l’age où on apprend à lire.

Sans être expert en physique ou en chimie, c’est quelque chose tant esthétique que mystique qui classe et organise tous les ingrédients de base qui composent ce qui existe autour de nous (peut être jusqu’à de futures découvertes ?)

Le but du tableau de ce projet, ce n’est pas uniquement de faire beau, c’est aussi pour le peupler d’un échantillon de chacun des éléments… enfin presque tous, on va éviter les trop radioactifs (dommage pour le polonium), les trop chers (je n’ai pas spécialement les moyen de m’acheter un bout de rhodium), les trop toxiques (le Thallium ça à l’air cool), ou trop chimiquement réactifs (pour ceux là, on peut remplacer le corps simple par un sel moins risqué).

Petit historique

Le tableau périodique organise tous les éléments chimiques connus en fonction de leur numéro atomique, qui correspond au nombre de protons dans le noyau de leurs atomes. Les éléments sont disposés en lignes, appelées périodes, et en colonnes, appelées groupes, regroupant ceux ayant des propriétés chimiques similaires. Le tableau périodique permet de comprendre et de prédire les comportements chimiques des éléments.

On l’associe souvent à Dmitri Mendeleïev, mais plusieurs autres chimistes se sont attaqué au sujet de classifier les différents éléments :

En 1829, Johann Wolfgang Döbereiner proposa la loi des triades, observant que certains groupes de trois éléments avaient des propriétés chimiques similaires.

En 1859, Jean-Baptiste Dumas étend en tétrades les triades de Döbereiner en y ajoutant des éléments

En 1862, Alexandre-Émile Béguyer de Chancourtois créa la vis tellurique, une première tentative de disposer les éléments en fonction d’une période.

En 1865, John Newlands présenta sa loi des octaves, suggérant que les propriétés des éléments se répétaient après tous les huit éléments. Une idée inspirée par la musique ?

Pendant la même période, un autre anglais, William Odling travaille également sur le sujet et publie un tableau qui s’avèrera très proche de celui que Mendeleïev publierait quelques années plus tard, laissant des cases vides pour les éléments encore inconnus.

Entre 1864 et 1870, Julius Lothar Meyer, un allemand, est également très occupé par le sujet et a joué un rôle crucial dans le développement de la classification périodique des éléments, parallèlement et indépendamment de Dmitri Mendeleïev. La seconde version de son tableau réalisée en 1868 est publiée en 1870 juste après la publication de Mendeleïev.

En 1869, le chimiste russe Dmitri Mendeleïev publia un tableau périodique dans lequel il classait les éléments en fonction de leur poids atomique. Ce qui était remarquable dans son tableau, c’est qu’il laissait des espaces pour des éléments encore non découverts, prédisant leurs propriétés avec une précision notable.

Même si le nom de Mendeleïev est généralement associée à la classification périodique, Meyer a apporté une contribution essentielle en renforçant et en validant l’idée de la périodicité des éléments.

En 1913, à la suite de plusieurs découvertes relativement importantes comme les électrons ou les isotopes par des rock stars de la physique (Plank, Thomson, Bohr…) les travaux d’Henry Moseley permettent de réorganiser le tableau selon les numéros atomiques croissants (au lieu des poids atomiques), ce qui résolut plusieurs incohérences dans l’organisation de Mendeleïev.

En 1944, Glenn Seaborg réorganise (un peu) le tableau périodique pour y inclure les actinides, une série de 15 éléments de numéro atomique 89 (actinium) à 103 (lawrencium) juste en dessous des lanthanides, dont il a été le premier a en synthétiser certains comme l’américium et le curium.

Le seaborgium (numéro atomique 106), a été nommé en son honneur (et de son vivant, ça c’est la classe).

Conception du tableau

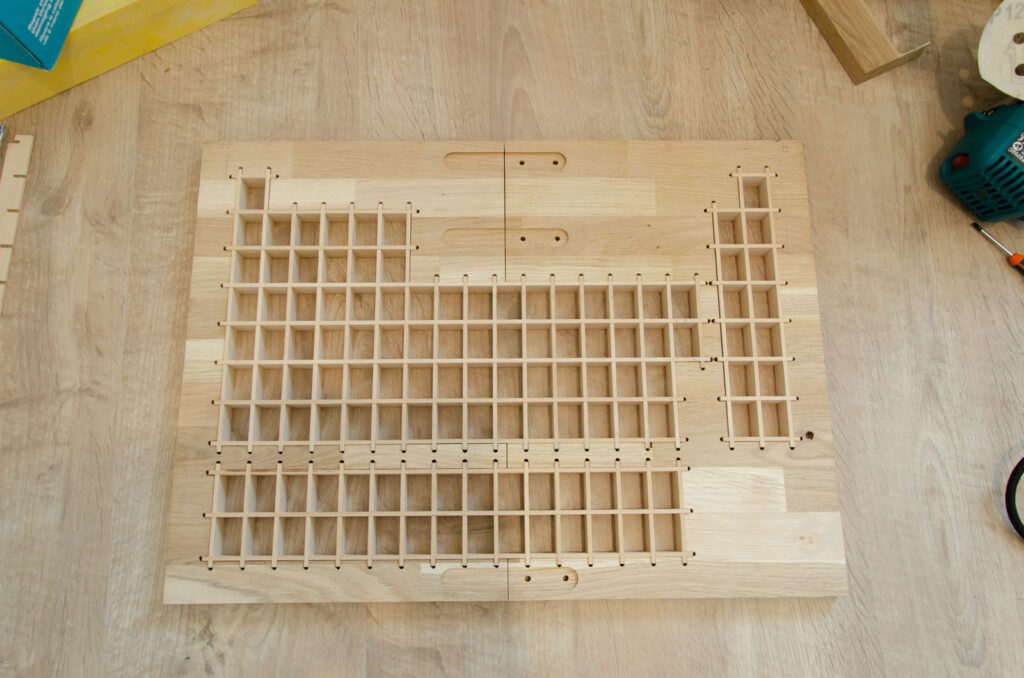

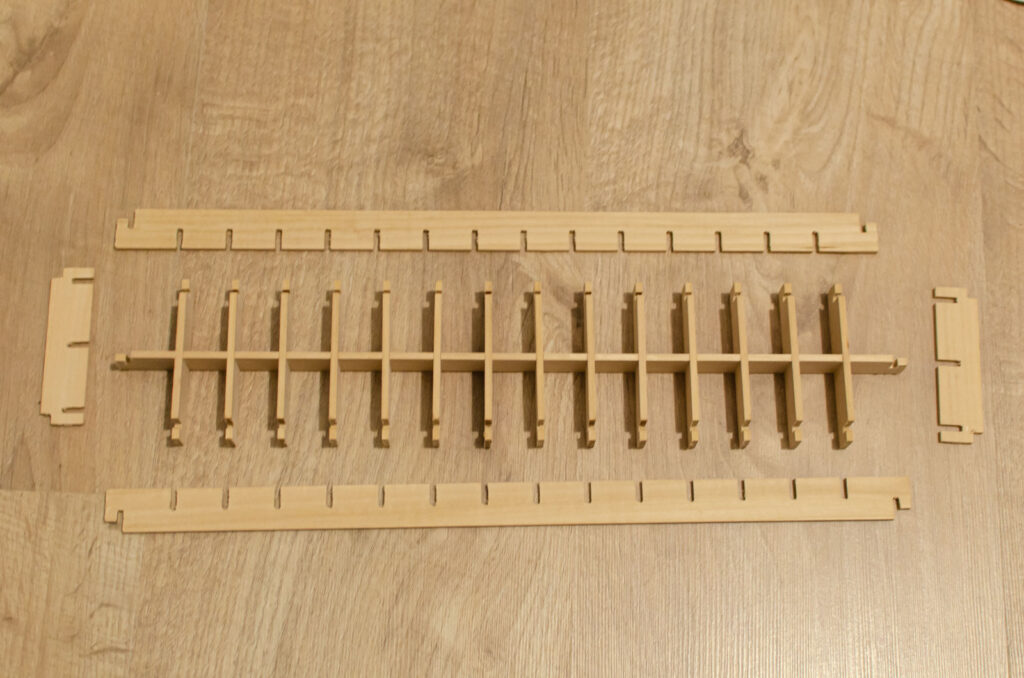

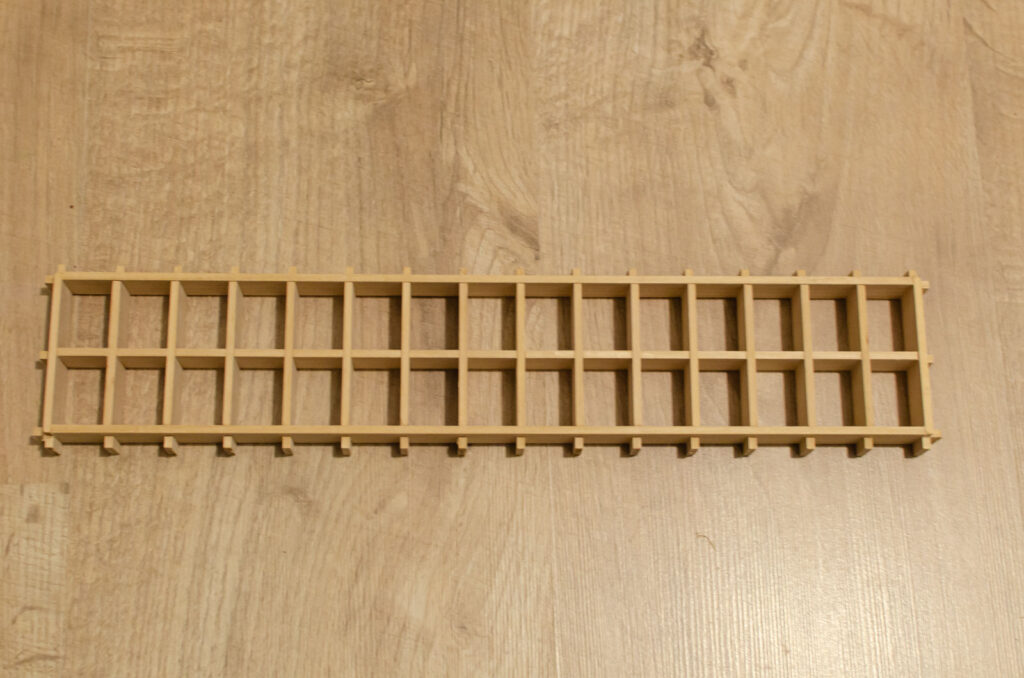

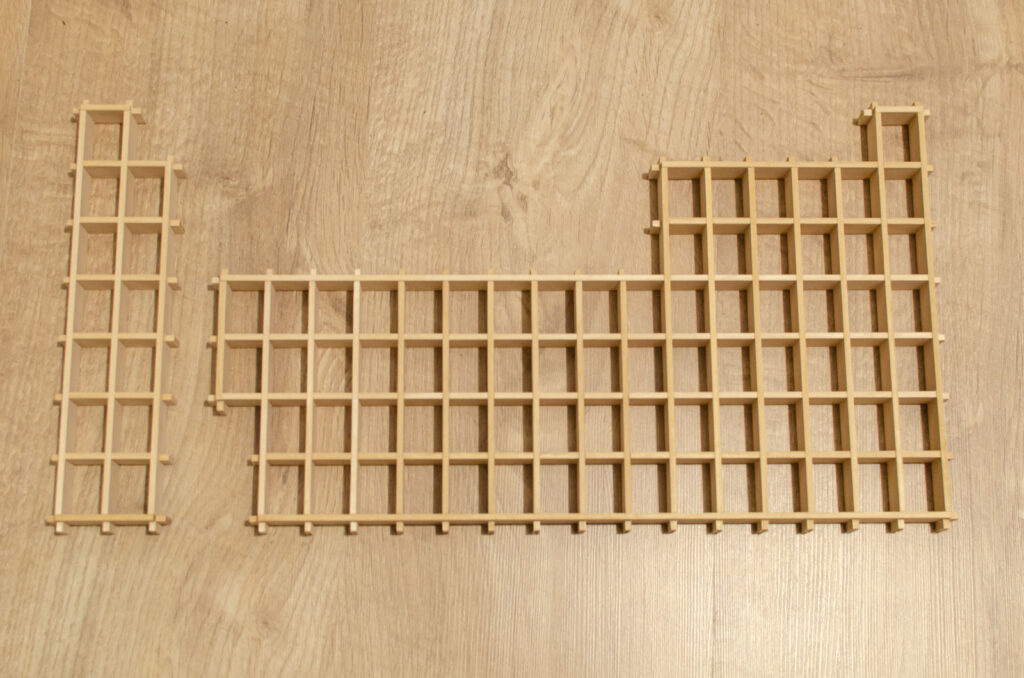

Pour des questions de place le tableau sera de taille plutôt raisonnable, pas du format armoire normande, au maximum 50x40cm… Au final ça sera 496x366mm pour les dimensions de la vitre du cadre, et 20mm de profondeur (sans la vitre, ni le fond). Ainsi, chaque élément sera présenté dans une case de 20mm de large, 28mm de haut et 20mm de profondeur.

Le morceaux de tableau seront en tilleul de 3mm d’épaisseur, et le « passe-partout » en chêne.

Les différentes parties servant à présenter les éléments seront découpées dans du tilleul de 10mm d’épaisseur et arriveront dans un post ultérieur.

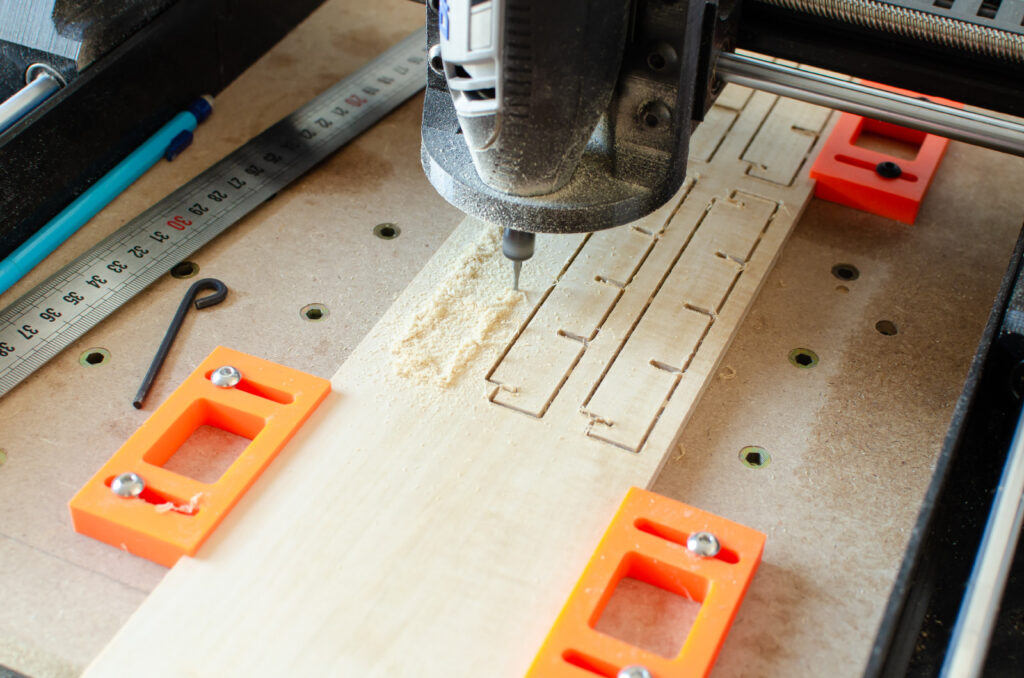

Découpe

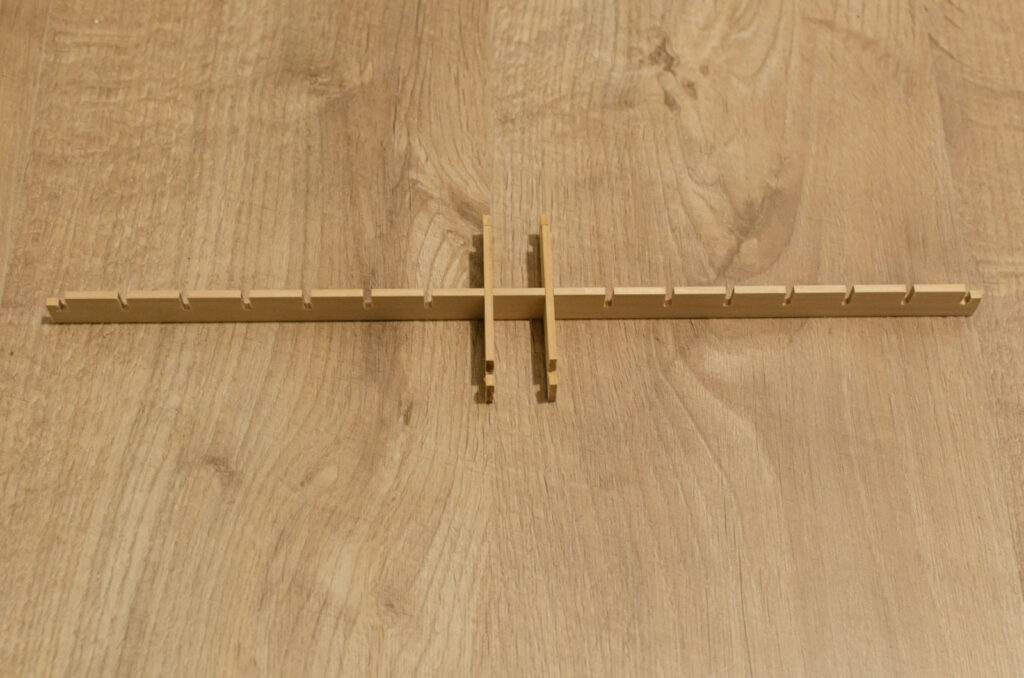

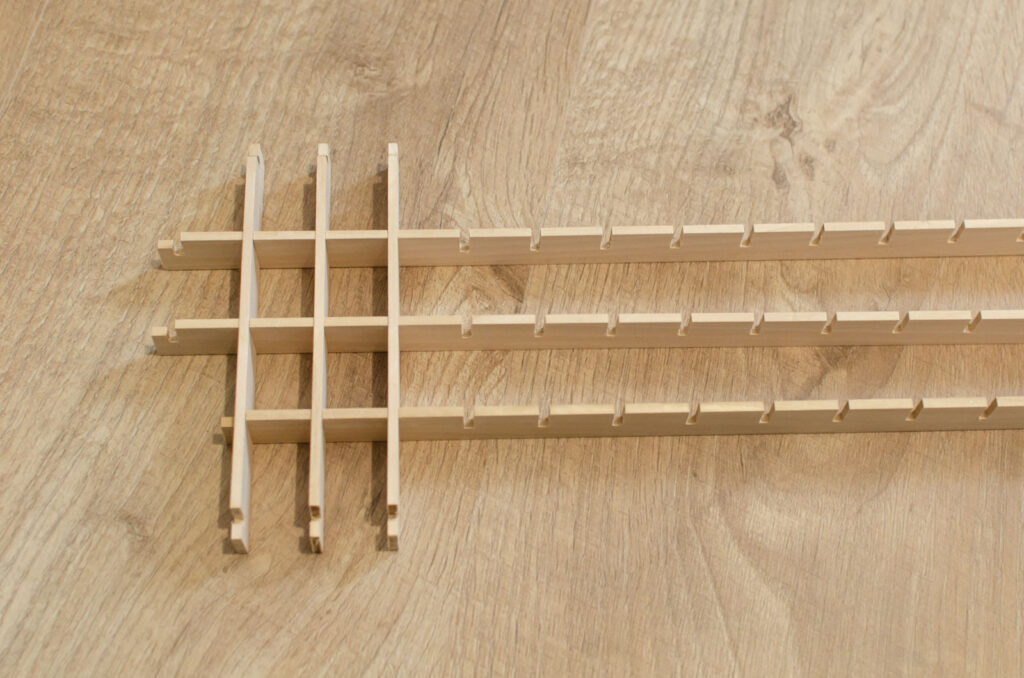

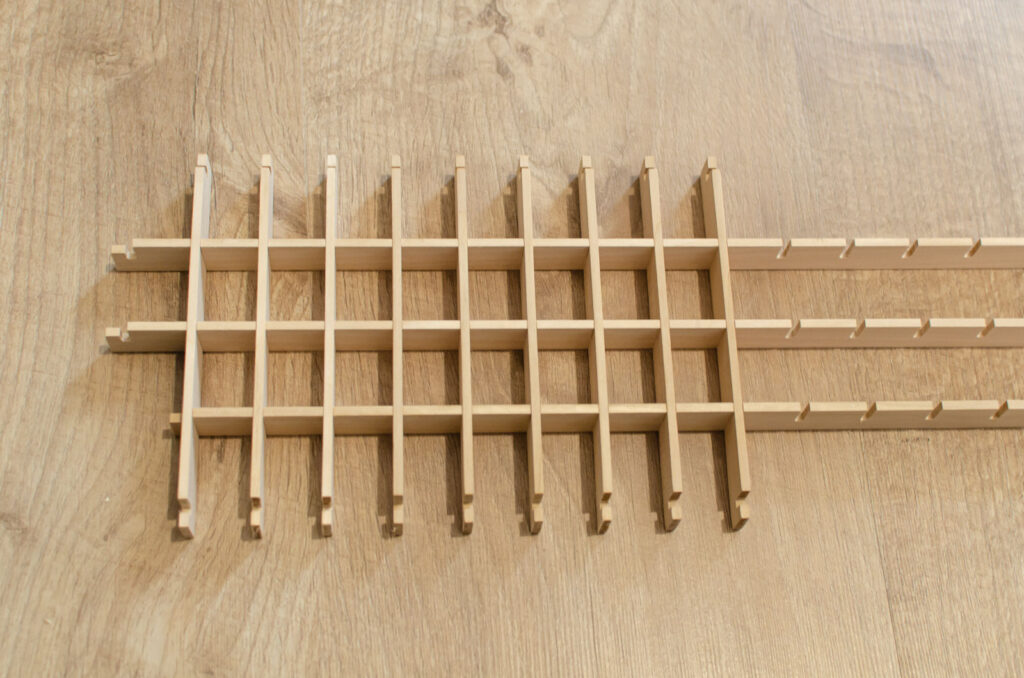

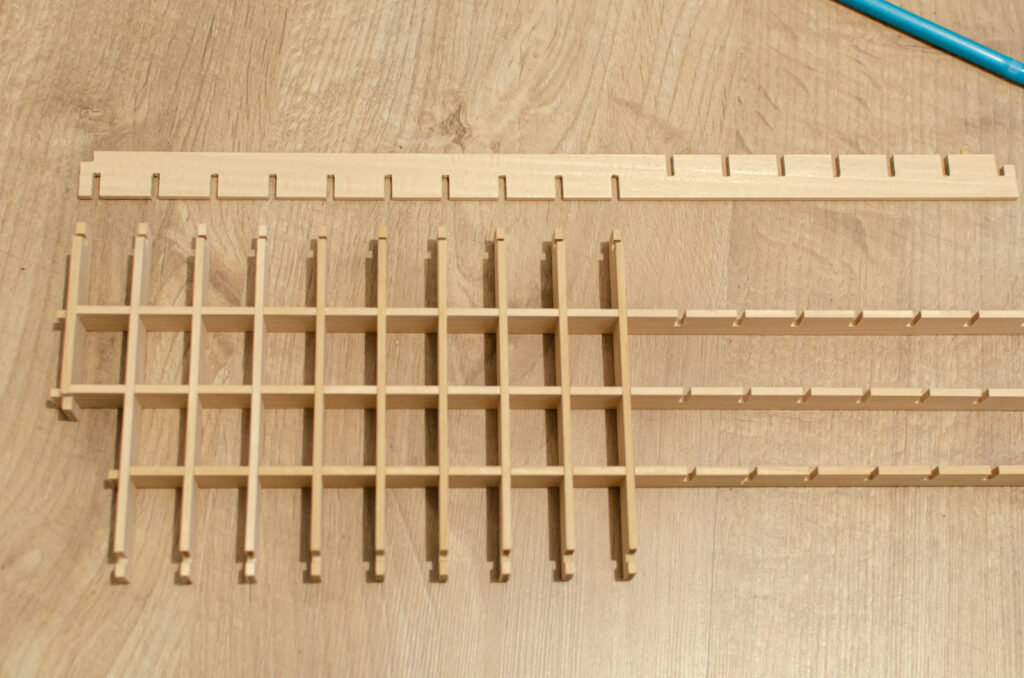

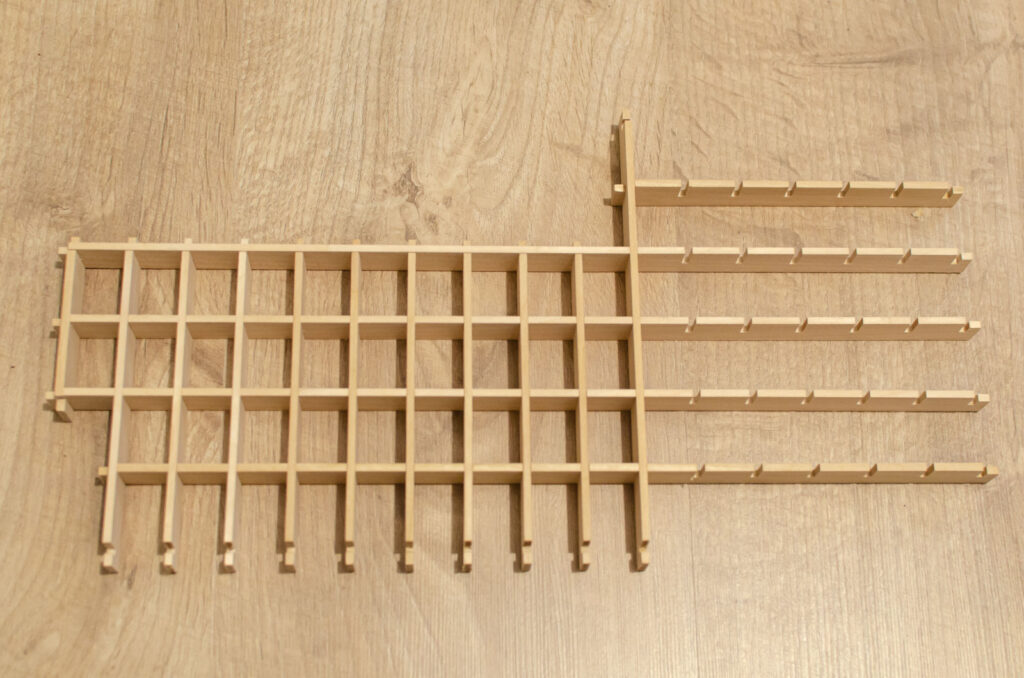

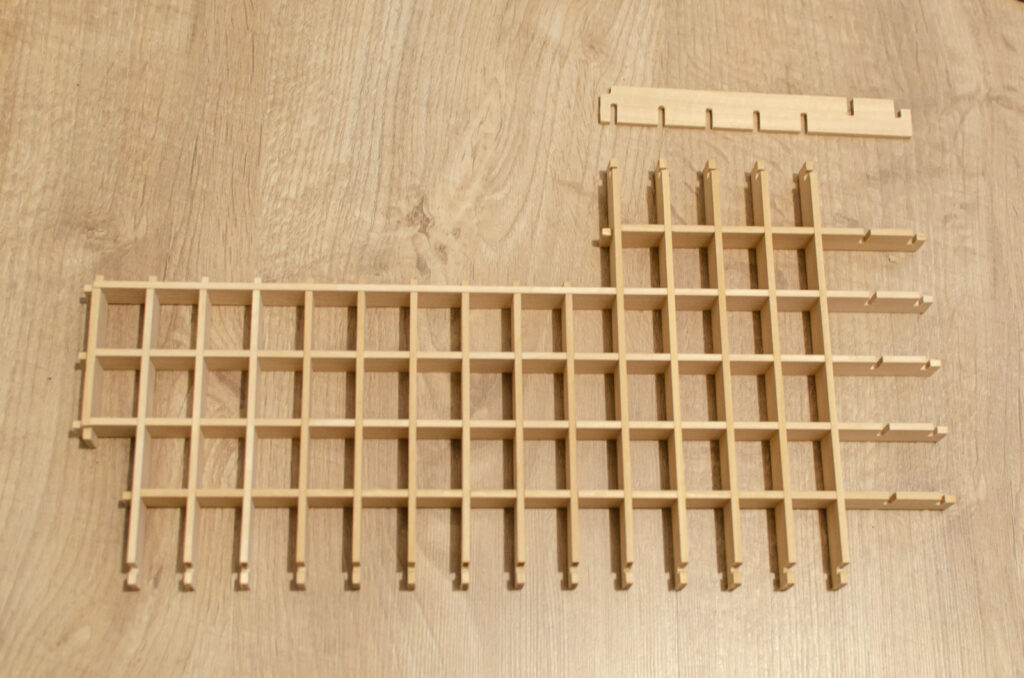

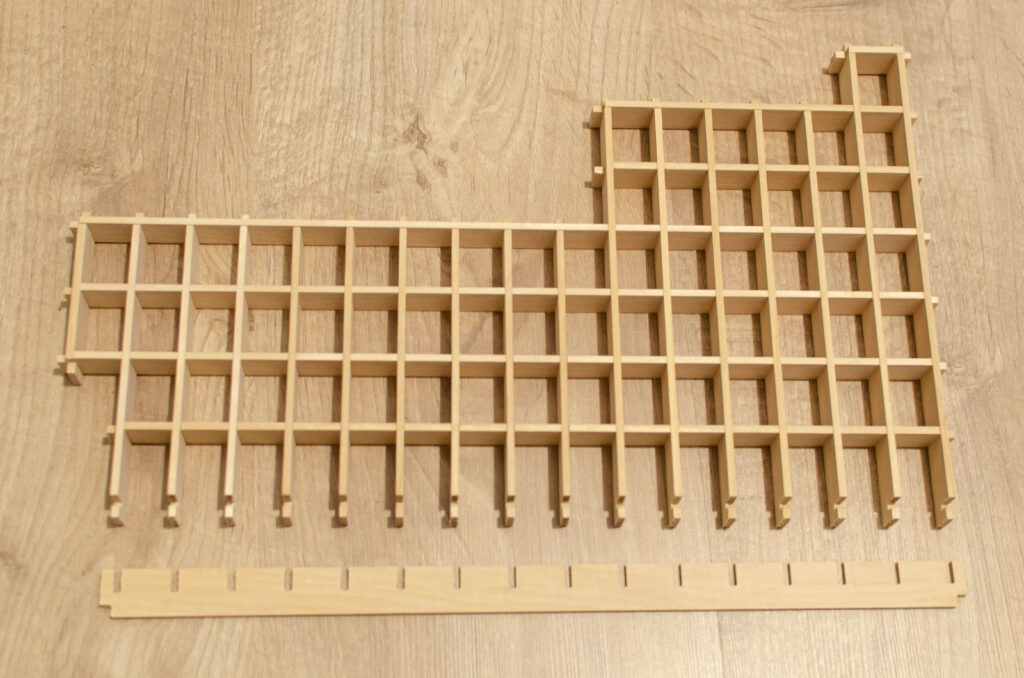

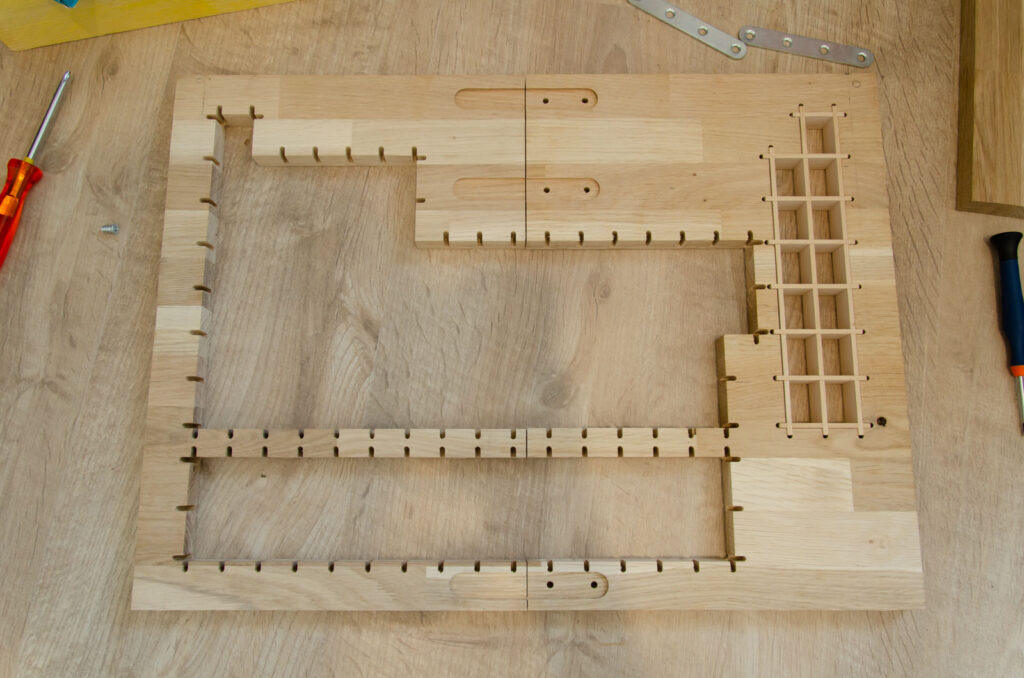

La découpe des différents morceaux est faite à la CNC (celle réalisée dans un post précédent) dans des planches de tilleul de modélisme. Les baguettes sont ensuite poncées, ébavurées et limées pour supprimer l’arrondis de la fraise dans les encoches. Le tout s’assemblera sans colle, ni vis. Les fichiers dxf des baguettes sont disponibles dans un zip : baguettes-mendeleiev

Assemblage

Pour les lantanides et actinides, c’est assez simple. Pour les groupes 1 et 2 un peu plus subtile, et pour les groupes 3 à 18, il y a un ordre à respecter pour pouvoir terminer l’assemblage.

Lantanides et actinides

Groupes 1 et 2

Au boulot! Il n’y a pas de photos.

Groupes 3 à 18

Le passe-partout

Traditionnellement en encadrement, le passe-partout a plutôt une forme géométrique classique, le plus souvent rectangle, et pas en bois de 20mm. Ici, œuvre beaucoup moins courante oblige, il aura une forme très spécifique avec 3 découpes. Je l’ai également fait à la CNC, en deux parties, vu qu’elle est trop petite pour que ça rentre d’un seul bloc. On peut aussi le faire à la scie et défonceuse avec les accessoires adéquat.

Les fichiers dxf sont ici :passepartout-mendeleiev. Le fichier « clips » représente les encoches dans lesquelles les extrémités de baguettes vont se caler. Il est découpé par l’arrière 5mm moins profond que la planche.

La suite de la construction dans les étapes à venir prochainement :

- Réalisation du cadre

- Présentation des échantillons

- Gravure des plaques pour nommer les éléments

- Synthèse de certains échantillons